スパイス・カレー & バー

スパイス・ベリー

札幌市中央区北1条西3丁目

荒巻時計台ビル1F

011−218−1584

2003年5月閉店しました

キノコたっぷり赤カレー

950円

|

| |

激辛カレー批評 |

スパイス・カレー & バー スパイス・ベリー

|

|

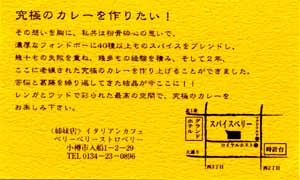

| 『スパイス・ベリー』という店が、時計台の近くに開店したと聞いたとき、少し驚いた。というのは、テレビ塔のそばに『ベリー・カレー』という店が、数ヶ月前にオープンしたばっかりだったからだ。名前がそっくりなだけでなく、場所も5分ほどしか離れていない。何とまぎらわしい。『ベリー・カレー』の「ベリー」は「very good」のベリーであり、『スパイス・ベリー』の「ベリー」は「strawbery(ストロベリー)」のベリーで、アメリカ人であればその「v」と「b」の発音の違いを聞き分けることができようが、日本人の我々には到底不可能である。 なぜ、こんなまぎらわしいことになってしまったのか。『スパイス・ベリー』は小樽にあるイタリアンカフェ「ベリーヘリーストロベリー」の支店である。本店から「ベリー」の名前をいただいて、店名に冠したということだ。『ベリー・カレー』がオープンした時点で、『スパイス・ベリー』はもう看板も発注して、内装工事に取り掛かっていただろう。もう既に、変更の聞かない時期であったろうし、本店からいただいた、大切な屋号を変える気持ちもなかったかもしれない。 『スパイス・ベリー』は時計台の近くであるが、小路に入って、さらにビルの地下ということで、ちょっとわかりずらい。初めて行く人は地図(下の画像)を持参することをお薦めする。オレンジ色の看板が目に映えるので、この小路に入りさえすれば、通り過ぎることはないだろう。 |

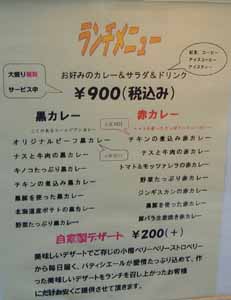

| 普通であれば、ビル地下ということで入りずらい雰囲気があるのだが、メニューを入り口の前に全て掲示しているので、安心して入ることができる。基本的なサービスであるが、一げんの客を集めるには効果絶大な方法だ。 店内に入ると、カレー屋というよりは、レストランといった趣き。奥はテーブル席で手前はカウンターになっている。オシャレな感じの店だと、私のような野郎が一人で入りにくくなってしまうのだが、カウンターがあるせいで一人でも落ち着ける。デートや女性同士の客が多いのだろう。夜はカレー以外に、ちゃんとしたディナー料理やバーとして営業している。 肝心のカレーは、黒カレー(こくのあるヨーロピアンカレー)と赤カレー(トマトを使ったさっぱりヘルシーカレー)の二種類が用意されている。黒カレーがルーカレーで、赤カレーがスープカレーのようなので、赤カレーの「キノコたっぷり赤カレー」を注文した。 |

|

| 土鍋に入ったカレーがグツグツと煮えた状態で運ばれてきた。「熱いので気をつけてください」と注意されるが、本当にアツアツである。 ルーカレーよりは、粘稠度が低いが、ライスにかけるとかなりの部分がライスに乗るので、ルーカレーといっていい。 実においしいルーカレーである。かなり手の込んだ深い味わいである。ライスとの相性も良く、次々と腹の中に消えていく。トマトのカレーということで、トマトの酸味が強すぎるのではないかという危惧があったが、酸味は抑制されていて丁度良い。タマネギの甘味とうまくバランスのとれた酸味である。 具もたくさん入っている。 ライスの上に乗っている揚げニンニクが香ばしく、ちょっとしたアクセントになっている。 非常においしいカレーである。まさにレストランのカレーである。では、評価の方はどうかというと、少し迷ってしまう。 多分カレー以外のメニューもおいしいのだろうが、『スパイス・ベリー』はおいしいレストランであって、おいしいカレー屋とは言えない。この違いは、カレー・ファンならわかっていただけるだろう。ルー・カレーというのは、家庭のカレーの延長である。なぜ私は、スープカレーに魅了され、スープカレーを食べ歩くのだろうか。 |

|

| それは、スープカレーは家では絶対に食べれないからである。私も自分でカレーを作る。もちろん『スパイス・ベリー』の域には至らないが、かなりおいしいカレーがつくれる。しかし、スープカレーはそういうわけにいかない。『スパイス・ベリー』のカレーを900円出して食べるか、と言われれば、その時間とそのお金で、私はもっと違った種類のカレーを食べたいと思う。 手の込んだカレーであるのはわかるが、900円というのはカレーとしては少し高い。私が訪れたのは、15時頃であったのでランチタイムではなかった。すなわち、サラダ、ドリンクなしで950円とられたわけだが、この値段は高いと思った。800円以上とるのなら、サラダとコーヒーくらいはランチタイム以外でもサービスして欲しい。 もっとも、『スパイス・ベリー』の対象とする客層というのは、我々のようなカレー好きを考慮していないだろう。小金のアルOLが仕事の後に女性同士で訪れる、あるいはデートなどても使えるしゃれた店というコンセプトなのだろう。そうした意味で言うと、おいしいカレーを出すレストランということで、今後もある種の客層を獲得し、生き残って行くもののと思われる。 (2001年5月26日) |

|

|

|

|