無料レポート「インランド・エンパイアの解読」

- 精神科医樺沢紫苑が、「難解」と言われるディヴィッド・リンチ監督の

「インランド・エンパイア」を解読しました。 - ウサギ人間って何? ロコモーション・ガールズって何?

- どこまでが夢で、どこまでが現実? どこまで正気でどこから狂気?

- これを読めば、あなたの「インランド・エンパイア」の謎は、

全てスッキリと解決します。 - 今すぐ、無料レポートを、ダウンロードしてください。

-

-

- Yahoo! メール、携帯のメールアドレスには、返信が届きません。

・ご記入いただきましたアドレスに、ダウンロードURLを送信します。

- (注意事項)

この無料レポートをダウンロードされた場合、佐々木信幸によって

メールマガジン「シカゴ発 映画の精神医学」(0000136378、発行者佐々木信幸)

メールマガジン「ビジネス心理学 精神科医が教える1億稼ぐ心理戦術」

(0000173155、発行者佐々木信幸)に代理登録されます。

メールマガジンは「まぐまぐ!」のシステムを利用して配信されています。

登録されたメールマガジンは以下のページから解除することができます。

http://www.mag2.com/m/0000136378.html

http://www.mag2.com/m/0000173155.html

※なお、「まぐまぐ!」が発行している公式メールマガジンには

登録されません。

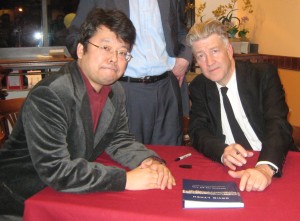

デヴィッド・リンチ監督に会いに行った

著者とデヴィッド・リンチ監督(シカゴにて)

なんと、あのデヴィッド・リンチ監督に会いに行きました!!

果たして、リンチ監督は、どんな人がらだったのか?

衝撃のレポートは、近日公開。

インランド・エンパイアの解読 第1章

「インランド・エンパイア」とは

デイヴィッド・リンチ監督の「インランド・エンパイア」が公開されました。

デイヴィッド・リンチ監督の「インランド・エンパイア」が公開されました。 「リンチの最高傑作」という評価もあるように、評判は非常によいのではないでしょうか。

この映画の製作形態は、かなり特殊なものです。リンチ監督の頭の中には、「インランド・エンパイア」のおおよそのコンセプトはあったようですが、まとまった脚本というのは無く、監督が毎朝各役者に数ページの書きたての台本を渡していたといいます。

リンチ監督自身が、製作中のインタビューで「この映画の全体がどの様に明らかになるのかは私にも分からない」と述べているほどです。

撮影中は、リンチが好きな時に俳優を呼んで自分でカメラをまわしその断片を繋げていくという製作方法だったため、製作期間は2年半にも及びます。そのため製作会社が資金提供を渋り、結果的にほぼ自主制作映画のような形になりました。

この自由きままな撮影方法を見ればわかるように、リンチ監督が「好きなように好きな映画を撮った」というところが、「インランド・エンパイア」の重要なポイントだと思います。

リンチ監督の頭の中。リンチ監督のイメージの世界を我々が散歩しているような感覚。そこは迷宮のように入り組んでいるものの、リンチのイメージ世界というゆるぎない共通性を持っていて、「一つの世界」として完成されています。

「インランド・エンパイア」、「内なる帝国」。 これには、少なくとも四つの意味が重ねあわされています。

一つ目は、南カリフォルニア州にある実在の地名「インランド・エンパイア」。インランド・エンパイアの風景は、映画内でも使われています。

二つ目は、主人公ローラ・ダーン演じるニッキー・グレイスの内面世界。

そして、三つ目が、リンチ監督のイメージ世界ということではないでしょうか。

映画「インランド・エンパイア」を観るということは、リンチ監督のイメージ世界を散歩するということ。そう考えれば、「インランド・エンパイア」は、それほど難解な映画ではない、と思えてきませんか?

あっ、「インランド・エンパイア」の四つ目の意味ですか?

これは、第2章で、明らかにしたいと思います。

この続きは、コチラからお読みください。

インランド・エンパイアの解読 第2章

「インランド・エンパイア」の答えはどこにある?

8月3日の金曜日に、「インランド・エンパイア」を見てきました。

この作品は、アメリカで一度見ているから、今回が2回目になります。

スクリーンが明るくなった後、すかさず観客の顔を観察してしまいます。

「狐につままれたような顔」とは、こんな顔でしょうか・・・(笑)。

しかし、10秒ほどすると、観客の顔は和らぎ、立ち上がり出口に向かいながら、それぞれのパートナーと、映画について、話しはじめます。これこそが、リンチ映画の楽しみであり、魅力ではないでしょうか。

そして、その点において、ほとんどの観客は「インランド・エンパイア」を楽しんでいたように思いました。

「映画について語らせる力がある」、ということは本当に素晴らしいことです。

その映画が観客に何らからのインブレッション(精神的な衝撃)を与え、心を動かしたからこそ、その映画について語りたくなる。

その映画に触発されて、言葉が生まれてくる。

リンチの作品というのは、我々のイメージというか、心というか、右脳というか・・・何か心の奥底に直接ゆさぶりをかけてくる「何か」があります。

その心理的な揺さぶり自体が「快楽」ですから、まるで揺りかごに乗っているかのようにリンチ映画に揺さぶられる。

これが、リンチ映画の楽しみ方ではないでしょうか。

あるいは、ただ映画を見ただけでは、リンチの映画は完結しない。映画を観終わった後の、ジグソーパズルが一片だけ欠けてしまったような居心地の悪さ。

「わかった」とか「わからない」とか、映画のシーンや意味とか理解とか分析とか解読というもの、実はリンチ映画においては、あまり意味を持ちません。

たくさんの言葉が生まれるということは、それだけイマジネーションが刺激されているということに他ならないし、リンチ映画について語ってしまうということは、それだけリンチ映画を楽しんでいるよ、という証拠に他ならないわけですから・・・。

したがって、自分で自分の「インランド・エンパイア」の魅力について大いに語るというのは、非常に素晴らしいことだと思いますが、このメルマガで何度も言っているように、「正しい答」を探して、いろんな人の書いた批評を読みあさったり、読み比べることは全く意味のないことです。

それは、ジグソーパズルの最後の一片を、誰かにはめてもらうということ。

ジグソーパズルの楽しみというのは、最後の一片を自分の手ではめて「やった!! 完成した!!」という達成感を味わうということ。その最大の楽しみを他人にゆだねてしまうということは、実にもったいないことです。

「インランド・エンパイア」の「正しい答」は、どこにあるのでしょうか?

それは、雑誌の記事や映画評論家の批評の中には、ありません。 あなたの外側にはないのです。

「インランド・エンパイア」の「答え」は、あなたの「インランド・エンパイア」にある。

つまり、自分の心に目を向けて、自分の内なる世界を見つめなおした瞬間に、自分にとっても「正しい答」をつかめるのではないか・・・と。

「インランド・エンパイア」の答えは、あなたの「インランド・エンパイア」にあるのです。

この続きは、コチラからお読みください。

この作品は、アメリカで一度見ているから、今回が2回目になります。

スクリーンが明るくなった後、すかさず観客の顔を観察してしまいます。

「狐につままれたような顔」とは、こんな顔でしょうか・・・(笑)。

しかし、10秒ほどすると、観客の顔は和らぎ、立ち上がり出口に向かいながら、それぞれのパートナーと、映画について、話しはじめます。これこそが、リンチ映画の楽しみであり、魅力ではないでしょうか。

そして、その点において、ほとんどの観客は「インランド・エンパイア」を楽しんでいたように思いました。

「映画について語らせる力がある」、ということは本当に素晴らしいことです。

その映画が観客に何らからのインブレッション(精神的な衝撃)を与え、心を動かしたからこそ、その映画について語りたくなる。

その映画に触発されて、言葉が生まれてくる。

リンチの作品というのは、我々のイメージというか、心というか、右脳というか・・・何か心の奥底に直接ゆさぶりをかけてくる「何か」があります。

その心理的な揺さぶり自体が「快楽」ですから、まるで揺りかごに乗っているかのようにリンチ映画に揺さぶられる。

これが、リンチ映画の楽しみ方ではないでしょうか。

あるいは、ただ映画を見ただけでは、リンチの映画は完結しない。映画を観終わった後の、ジグソーパズルが一片だけ欠けてしまったような居心地の悪さ。

「わかった」とか「わからない」とか、映画のシーンや意味とか理解とか分析とか解読というもの、実はリンチ映画においては、あまり意味を持ちません。

たくさんの言葉が生まれるということは、それだけイマジネーションが刺激されているということに他ならないし、リンチ映画について語ってしまうということは、それだけリンチ映画を楽しんでいるよ、という証拠に他ならないわけですから・・・。

したがって、自分で自分の「インランド・エンパイア」の魅力について大いに語るというのは、非常に素晴らしいことだと思いますが、このメルマガで何度も言っているように、「正しい答」を探して、いろんな人の書いた批評を読みあさったり、読み比べることは全く意味のないことです。

それは、ジグソーパズルの最後の一片を、誰かにはめてもらうということ。

ジグソーパズルの楽しみというのは、最後の一片を自分の手ではめて「やった!! 完成した!!」という達成感を味わうということ。その最大の楽しみを他人にゆだねてしまうということは、実にもったいないことです。

「インランド・エンパイア」の「正しい答」は、どこにあるのでしょうか?

それは、雑誌の記事や映画評論家の批評の中には、ありません。 あなたの外側にはないのです。

「インランド・エンパイア」の「答え」は、あなたの「インランド・エンパイア」にある。

つまり、自分の心に目を向けて、自分の内なる世界を見つめなおした瞬間に、自分にとっても「正しい答」をつかめるのではないか・・・と。

「インランド・エンパイア」の答えは、あなたの「インランド・エンパイア」にあるのです。

この続きは、コチラからお読みください。

インランド・エンパイアの解読 第3章

「見る」「見られる」の逆転

さて、少しずつ「インランド・エンパイア」の内容に踏み込んでいきます。でも、核心部分についてはまだ触れません。じらします。

何度も言いますから、自分で答えを探してほしいので・・・。

今回は、「インランド・エンパイア」を自分なりに理解するための重要なヒントを差し上げます。

それは、「見る」「見られる」という視点です。

私は、「インランド・エンパイア」2回目を見て、重要な発見をしました。

それは、オープニング部分です。

蓄音器からレトロな音楽が流れる。

そして、「インランド・エンパイア」というタイトルが、少し回転しながら画面に大写しになります。

このタイトルの出方に、大きなヒントが隠されていました。

このタイトルですが、映写機で画面の右側から投影されているようにうつし出されているのです。

映画ですから映写機で投影されるのは当然のことですから、「投影された映画」を「観客が見ている」という当たり前の関係性を映画冒頭で改めて提示したわけです。

みなさん観客は「映画を見ている人」。映画に出てくる人は、「見られている人」ですよ、と。

この関係性が映画を読み解く重要なヒントとなります。

「インランド・エンパイア」の主人公は誰でしょうか?

ハリウッド女優のニッキー・グレース。

あるいは、死んだポーランドの女優ロスト・ガールという見方もできます。

その共通点は、女優であるということ。

女優というのは「見られてなんぼ」の職業です。

人に「見られる」職業である、ということです。

映画の冒頭部。

ロスト・ガールがテレビを見て涙を流しています。

ここで、「見る」「見られる」関係の逆転が生じています。

女優であるロスト・ガールは、本来「見られる」側の人間であるはずが、

ここではテレビを見ている、「見る」側の人間になっています。

なぜでしょうか? という問題提起があります。

その答えは、彼女はすでに「女優」でないから・・・ということになるでしょう(映画を中盤まで見ていかないとわかりません)。

映画の終盤部。「カット」の声がかかり、劇中内映画の撮影が終了します。

劇中の主人公の心理そのままに、混乱したニッキーは、走り出します。

それは、映画のセットなのか?

現実世界なのか?

あるいは、妄想世界なのか?

現実と虚構の境界が不明瞭な世界が描かれます。

ニッキーの「主観」で考えれば、現実と妄想とで混乱していますから「現実か虚構かが判別不能」な世界は、リアルな世界ということが言えます。

そこで、ニッキーは映画館に迷い込みスクリーンを見ます。

そこには、先ほど撮影が完了したばかりの映画の1シーンが映されています。

「見られる」側の存在だったニッキーが、この瞬間に「見る」側の人間に回っています。

これは、ロスト・ガールと同じ側の人間になった、という理解ができます。

ラストシーンのニッキーとロスト・ガールが抱きあうに到る「共感」の理由でもあります。

もう一つ、「インランド・エンパイア」で重要なのは、「誰かに見られている」という感覚です。

ニッキーは、「誰かに見られている」という感覚に支配され、次第にナーバスになっていきます。

これは、精神医学的には、「被注察感」と呼ばれます。

この続きは、コチラからお読みください。

インランド・エンパイアの解読 第4章

「インランド・エンパイア」を一言で言うと

「インランド・エンパイア」で重要なのは、「誰かに見られている」という感覚です。

ニッキーは、「誰かに見られている」という感覚に支配され、次第にナーバスになっていきます。

これは、精神医学的には、「被注察感」と呼ばれます。

「被注察感」というのは、ある精神疾患にかなり特異的に認められる症状です。

その疾患とは、「統合失調症」です。

「誰かに見られている」「誰かに監視されている」

そういった症状が見られた場合、まず「統合失調症」が疑われます。

アカデミー作品賞受賞作、ラッセル・クロウ主演の「ビューティフル・マインド」でも、「被注察感」は描かれていました。

暗号解読にたずわっていた天才的数学者ジョン・ナッシュは、何か怪しげな組織に監視されている。誰かに見られている。

そういった症状にとらわれ、次第に「統合失調症」という病に蝕まれていきます。

さて、難解と言われる、「インランド・エンパイア」ですが、一言でいえば簡単です。

あまりにも簡単すぎて拍子抜けしてしまうでしょう。

でも、あんまり引っ張っても、読者の反感を買うでしょう。

そろそろ、ハッキリ言え、と思っている人も多いでしょう。

では、ハッキリと言います。

言いますよ。

「インランド・エンパイア」を一言で言えば、

・

・

・

・

・

・

「主人公ニッキーが、統合失調症を発症する話」

ということになるでしょう。

唐突でしたか?

それとも、想定の範囲内?

リンチ映画のファンにとっては、唐突ではなかったはずです。

なせなら、リンチ監督は、過去にもほぼ同じ映画を撮っています。

それは、「ツイン・ピークス」です。

「ツイン・ピークス」も公開当時、いろいろと言われました。

「難解」だとか、「最後がよくわからない」とか、「途中で終わってしまった」とか。

でも、「ツイン・ピークス」は、「難解」でもなく、途中で終わってもいまくせんし、「最後」はハッキリとしています。

「ツイン・ピークス」を一言で言えば、

・

・

・

・

・

・

「主人公クーパー捜査官が、統合失調症を発症する話」

ということになります。

さて、統合失調症という病気についてよく知っている人であれば、「インランド・エンパイア」が、「主人公ニッキーが、統合失調症を発症する話」であると要約されることに同意してくれるとは思いますが、「統合失調症」といっても、どういう病気なのかサッパリわからない人がほとんどだと思いますので、もう少し詳しく説明しましょう。

この続きは、コチラからお読みください。

インランド・エンパイアの解読 第5章

統合失調症と「インランド・エンパイア」

「インランド・エンパイア」を一言で言えば、

「主人公ニッキーが、統合失調症を発症する話」と言えるでしょう。

ところで、「統合失調症」とは、どんな病気なのか?

「統合失調症」という名前はよく聞くと思いますが、その病気がどんな病気なのかを説明できる人は、非常に少ないと思います。

精神科医の私にとっても、統合失調症がどんな病気なのかを、わかりやすく説明することは非常に難しいのです。

が、それ敢えて、何とか説明してみましょう。

「統合失調症」の主要な症状は「妄想」と「幻覚(幻聴)」です。

これらの、幻覚や妄想が、本人にとっては、ありありとした現実として体感されます。

幻覚や妄想が、現実特別できないほどリアルに襲いかかってきます。

そして、その現実とは区別不能な幻覚や妄想が、想像を絶する恐怖を引き起こすのです。

「何者かに見られている」

「何者かに、つけ狙われている」

「何者かの声が聞こえる」

「世間に、自分の噂話が広がっている」

「何者かが、自分のいやがらせをしている」

「世界が破滅する」

こんな異常な考え(感覚)が次々と浮かんで来るわけですが、本人にとっては「妄想」だとか「幻覚」だとは、わかりません。

本人にしてみると、どれも明らかな「現実」なのです。

姿の見えない人の声が、どこからともなく、ありありと聞こえてくるのです。

まさにホラー映画の世界。

これほど恐ろしいことはないでしょう。

そこで夜も眠れなくなりなり、神経も衰弱していきます。

ナーバスになって、イライラして、怒りっぽくなることもあります。

人間不信のような状態になり、外界との連絡を一切遮断して、部屋に閉じこもってしまう。ひどくなると、そういう状態に陥ります。

「インランド・エンパイア」のニッキーの場合は、そこまでひどくはありません。

病気が発症するか、しないかというギリギリの境目です。

こうした統合失調症の初期に起こりやすいのは、

「必要以上に不安になる」

「いろいろな事柄に対して猜疑的になる(必要以上に疑り深くなる)」

「ちょっとした物音に過敏になる」

「いろいろな考えが勝手に頭の中に考えが浮かんでくる」

こんな症状が、統合失調症の初期ではよくおきるのですが、

これはニッキーの周囲で起きる出来事、ニッキーにみられる精神症状と非常に似ていると思います。

あと、統合失調症の重要な特徴として、「連合弛緩」というのがあります。

考えがまとまらず、話が飛び飛びになり、話に脈絡がなくなっていきます。

ただ、「連合弛緩」というのは、「話が滅裂」というのとは違います。

聞いている方にとっては滅裂に聞こえますが、本人の頭の中では一貫したものが存在しています。

ある種の法則性を持った滅裂さであり、話の飛躍や脱線にも、患者さんなりの法則性が存在しています。

「インランド・エンパイア」の後半のストーリー。

ある種、滅裂なストーリー展開ですが、そこには一定の法則性を見出すことができます。

これぞ、「連合弛緩」という感じがします。

あと、統合失調症の初期の症状の一つとして、「妄想気分」というのがあります。

これは、妄想の一歩手前の状態で、「周囲の雰囲気が奇妙に不気味に変わったと漠然と感じる」ことです。

映画の冒頭部から、ニッキーの周囲に立て続けに起こる「奇妙で不気味な出来事」は、この「妄想気分」をよくあらわしていると思います。

例えば、近所に越してきた女性。この女性の不気味さ・・・ですね。

テレビの芸能番組のキャスターも、独特の不気味さを持っています。

こんな風に、ニッキーが体感する外界というのは、まさに統合失調症者が感じている世界を非常によく表現しているように思います。

とここまで説明しても、「統合失調症」が何かは、よくわからないと思います。ですから、逆にこう見てはいかがでしょうか。

「統合失調症」の患者さんは、こんな風な世界に生きているのだ・・・と。

「精神病」といえば、「非常に異質な病気」「何を考えているかわからない」と思う人も多いでしょう。

でも、「統合失調症」の患者さんは、理解不能な異常な世界にいるわけではありません。

ニッキーのように最初は、「何かちょっとおかしい」という程度のことからはじまります。そして、どんどん神経質になるとともに、「理解不能な出来事や体験」がどんどんと増えていって、最後にはどこまでが現実なのかがわからなくなって、混乱した状態になってしまう・・・という。

おそらく、「インランド・エンパイア」を見た人は、ニッキーの行動(後半部分)の滅裂さに戸惑いを感じたでしょうが、最後まで見た瞬間に、ニッキーに共感できたはずです。

統合失調症といっても、非常に現実世界と近いところで苦しんでいるわけで、その気持や心理は、理解不能なものではありません。

十分に理解可能なんだ・・・ということが、「インランド・エンパイア」を見ることを通して感じていただければ、非常に大きな収穫と言えるでしょう。

次章、いよいよ「ロコモーション・ガールズ」について、解読します。

この続きは、コチラからお読みください。

インランド・エンパイアの解読 第6章

ついに解明 ロコモーション・ガールズの謎

「インランド・エンパイア」は、「主人公ニッキーが、統合失調症を発症する話」、というのが私の見解です。

あっているかどうかはわかりませんが、前号でお伝えしたように、ニッキーが統合失調症の症状をかなり典型的に呈しているのは間違いないと思います。

では、「ロコモーション・ガールズ」は、一体何を意味するのでしょうか?

突然に現れて、突然に「ロコモーション」を踊りだすお色気ギャル軍団。

何じゃこりゃ!!

映画は、後半かなり理解困難な世界に入っていきますが、この「ロコモーション・ガールズ」の出現によって、決定的に「意味不明」に陥ってしまった人も多いかもしれません。

私も、最初に「ロコモーション・ガールズ」の出現にビビリましたが、何度か登場するうちに、その意味が次第に明確になってきました。

精神医学について全く知らない人でも、「ロコモーション・ガールズ」は現実世界の住人、実在する人間ではないだろう、ということはわかるでしょう。

では何か? というと、ニッキーの異常心理の中で見た体験。

あるいは、ニッキーの空想、あるいは幻覚か何かでは・・・と。

私の仮説では、「ニッキー=統合失調症」という理解ですから、「ロコモーション・ガールズ」のような体験が、統合失調症で見られるのか?

ということが、問題になります。

結論から言いますと・・・あります。

私は映画を見ていて、これは「●の●●●」●●ではないか、と思いました。

この続きは、コチラからお読みください。